Это был мой способ выжить. Интервью со Светланой Олонцевой

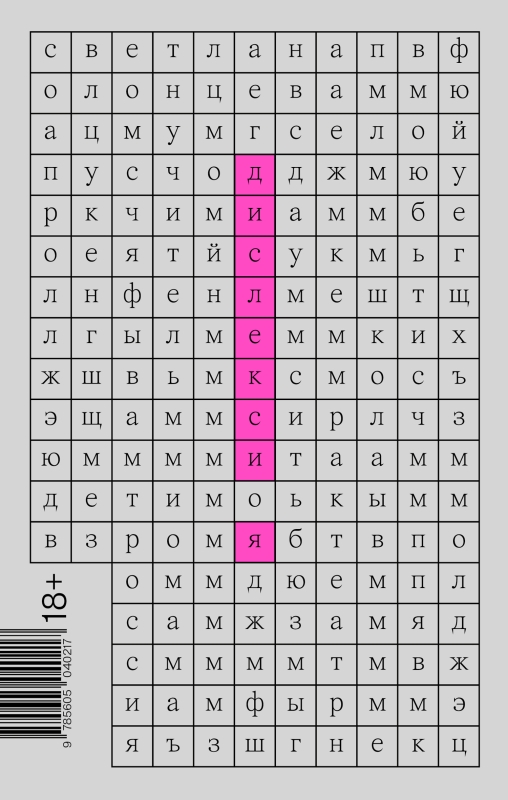

В ноябре выйдет «Дислексия» Светланы Олонцевой, четвертая новинка в совместной серии миллениальной прозы издательств «Поляндрия NoAge» и «Есть смысл». Поговорили со Светланой о литературном пути, истории создания романа и о том, насколько получившийся текст автобиографичен, а также вдохновляющих ее произведениях и идеях будущих книг.

В ноябре выйдет «Дислексия» Светланы Олонцевой, четвертая новинка в совместной серии миллениальной прозы издательств «Поляндрия NoAge» и «Есть смысл». Поговорили со Светланой о литературном пути, истории создания романа и о том, насколько получившийся текст автобиографичен, а также вдохновляющих ее произведениях и идеях будущих книг.

— Можете рассказать о себе и своем пути к литературному творчеству?

— Мое первое образование не гуманитарное. В семнадцать лет я не понимала про себя ничего. Но, ничего не понимая, я, кажется, немного понимала поэзию. Цветаева, Бродский, Целан, Елена Шварц, Ольга Седакова. Я читала стихи и что-то писала сама. Потом был Литинститут, и стало понятно, что пишу я не очень. В моих текстах было много литературности, чужие голоса захватывали и несли меня от меня, а должно быть наоборот. Процесс письма был мучительным, я себя раскачивала, чтобы войти в нужное состояние, это сводило с ума. Я маялась, маялась. И перестала. Остались только дневники, которые я веду всегда, и заметки в телефоне, куда я записываю содержимое своей неинтересной головы и мысли интересных других. Вернулась уже, простив себе всё: и то, что я — не то, о чем воображалось, и то, что я не буду выдавать шедевры, вот это всё. Все ложные ожидания. Я их отбросила и тогда снова смогла писать. Примитивные слова, простые предложения, небрежную речь.

Мне всегда было трудно писать, формулировать мысли. Письмом я преодолеваю свое косноязычие. В Школе литературных практик в блоке Оксаны Васякиной мы писали эссе «Зачем я пишу?». Очень полезно отвечать на такие вопросы. Я определила свое письмо как детское. Оксана попросила поискать другое слово, потому что «детское» и «детство» требует переосмысления, на них навешано слишком много мимишных ярлыков. Я заменила на «наивное», «простое». Не всегда так получается, но ход моих мыслей, кажется, такой. Еще немного неряшливый. Как только я начинаю текст приглаживать и структурировать, он становится как будто мертвым. Так что и неряшливость я себе простила.

— Как родилась идея романа? И как оформилось его название — «Дислексия»?

— Идея возникла сразу же, как только я стала работать в школе, в момент, когда оказалась в этом волшебном пространстве. Первый год был особенно сложным: большая нагрузка, обучение, подготовка к урокам, я могла до ночи зависать, подбирая картинки к презентациям, мне хотелось быть для детей веселым другом. В автобусе и между уроками я писала заметки в телефоне, их много накопилось. Фиксировала в дневник внутренний речевой поток, свои утра, спорила с собой и коллегами. Это был мой способ выжить. Я получала опыт, с которым нужно было поработать, нельзя было его пропустить.

В конце второго года работы в школе мы в рамках учительской программы писали итоговое рефлексивное эссе, и я его отправила в Школу литпрактик. Оно получилось фрагментарным, несобранным. Но у меня была четкая цель: написать текст о своем опыте. И я получила грант на обучение, это позволило мне в течение года быть в среде пишущих людей, а это очень важно, плюс это общение дало мне фем-оптику, деколониальный подход к тому, что называют провинцией. Кстати, мне понравилось жить в маленьком городе.

А дальше Юля Петропавловская начала делать проект с «Поляндрией NoAge». Мы поговорили, и я такая: почему нет, попробую, вдруг смогу.

С названием было непросто. Моя папка с главами романа на компьютере называлась «Разговоры о школе». Был вариант назвать книгу «Мы идем в тишине по убитой весне», но это строчки из песни «Гражданской обороны», возникал вопрос с авторскими правами. В итоге мы стали крутить «дислексию». Юля увидела в этом интересный парадокс: как так — учительница русского языка с дислексией.

Для меня же это метафора любого письма. При переводе мысли в речь, а речи в письмо всегда остается gap. Несоответствие, искажение, пустоты, невозможность поставить слова в идеальном порядке, они пляшут и не слушаются. Мне кажется, у нас у всех дислексия в той или иной степени. У героини моего текста она есть.

— Много ли в романе подлинно автобиографичного?

— Я не могу назвать роман автофикшеном. Это все же художественная переработка моего опыта. В основе лежат реальные события, я писала про себя, в тексте мои будни, мои события, мои уроки, мои тревоги, страхи, но по ходу написания появлялось что-то, чего во мне не было, оно принадлежало только героине. У нас с ней много несовпадений. Мой текст — поэтизированное восприятие реальных событий, не рассказ свидетеля. Я старалась быть объективной, но это и почти невозможно, и является другим типом письма.

— Сколько времени у вас ушло на написание текста? Были ли какие-то трудности во время работы над романом?

— Я писала текст около полугода, еще два месяца дорабатывала и переписывала некоторые главы. Также надо, наверное, учесть, что я два года вынашивала его в себе. Трудности были на каждом этапе, как же без этого. Во-первых, я раньше не работала с таким объемом. Чтобы не растеряться, я проходила эту дистанцию короткими промежутками, главами. Каждая глава как отдельный эпизод. Я старалась, чтобы каждая глава имела завершение. Не всегда получалось. К тому же эпизоды иногда не стыковались. Но сложнее всего было с финалом. Он долго не складывался. Я уходила в дебри, возвращалась, снова уходила. Юля здесь мне помогла, направила и заземлила.

— Повествование ведется от третьего лица — человека, который «живет» с Саней, того, чьими глазами мы смотрим на героиню. Реальный ли это персонаж или отражение самой Сани?

— Это очень интересный вопрос. И сложный. Я и сама не до конца понимаю, кто этот человек. С одной стороны, это я, автор, который смотрит на себя же, то есть на героиню, со стороны. С другой стороны, да, это реальный человек. Мой человек, который переехал со мной в глушь. Мы долго с ней (это девушка) обсуждали переезд, было сопротивление, неуверенность, но она все же решилась. И оказалось, что это хорошее решение. Она до сих пор скучает по тому маленькому городу, где ночью темно и звезды, а утром петухи поют и свежий воздух, а еще бесценные тишина и пространство. Так что вопрос «кто это» остается открытым. У меня так бывает, я не всегда все понимаю про своего персонажа.

— Саня очень эмпатичный, нетипичный педагог. Например, в романе присутствует сцена урока, в ходе которого героиня предлагает детям описать свои эмоции через цвета. Ответы учеников невероятно трогательные и искренние. Будучи преподавателем, вы сами применяли данную методику? Или вы попытались создать образ идеального учителя?

— Этот эпизод абсолютно реальный, все так и было. Я проводила урок, в ходе которого мы говорили про эмоции через ассоциации. Ответы учеников подлинные, я ничего не придумывала, да и не смогла бы. Помню, как читала их работы, и мне хотелось плакать от того, что они испытывают грусть и одиночество. Я была далеко не идеальным учителем: забывала ставить оценки, проверяла работы зеленой ручкой, оставляла в комментариях смайлики и звездочки, отходила от программы. Иногда я понимала, что мои ученики взрослее меня, иногда они вели меня, а не я их. Я многому у них научилась.

— В «Дислексии» мы встречаем много примет времени и важных имен, названий СМИ, театральных институций, этакий портрет эпохи. При этом обстановка в школе как хроника времени замершего. Какая была мотивация у Сани несмотря ни на что ехать работать учительницей и насколько она соотносится с вашим видением, когда вы в свое время приняли аналогичное решение?

— В тот год началась пандемия, я работала в РБК в новостном отделе. Нас перевели на дистант, и у меня появилось время замедлиться и подумать о себе, о своем пути, о работе. Работа в новостях не устраивала меня, мне неинтересна журналистика. Однажды на вечеринке знакомая рассказала про учительскую программу, она сказала так: даже если ты просто заполнишь анкету на участие, это изменит тебя. Меня это не изменило, но я вовлеклась в процесс. Я прошла этапы отбора и интенсивное обучение летом. А уже в конце августа мы переехали в Калужскую область.

Мне казалось, бросить Москву и поехать работать в сельскую школу это вау, это сумасшествие. Я надеялась, что буду преподавать литературу так, как не преподавали ее мне в школе. Буду говорить с детьми не постулатами, а просто, языком человеческим, а не великим и могучим. Я думала, что учитель — это про знания, я хотела серьезных разговоров о текстах. Но оказалось, что школа — больше про социализацию и воспитание, а не про знания и науку.

— В романе много литературных отсылок: Агота Кристоф, Беньямин, Мамардашвили... Если говорить о ваших любимых авторах и книгах, кто и что вас вдохновляет?

— Если говорить о референсах к роману, я вдохновлялась Аготой Кристоф, ее сухим языком, Кафкой по части абсурда, Гоголем. Для меня важна проза травмы: Шаламов, Лидия Гинзбург. Их тексты завораживают. Нечеловеческий опыт, который много говорит о границах человеческого в людях. Современная поэзия: Галина Рымбу, Полина Барскова, Катерина Симонова, Елена Фанайлова. Поэзия быстрее и точнее реагирует на изменение реальности. Важные для меня писательницы: Линор Горалик, Женя Некрасова. Сейчас пробираюсь через текст, написанный Гаятри Чакраворти Спивак в восьмидесятых «Могут ли угнетенные говорить?», академический язык тяжело идет. Кажется, вдохновителей и вдохновительниц я могу перечислять бесконечно.

— Можете дать совет будущим читателям «Дислексии»? Что бы вы им порекомендовали, прежде чем они начнут знакомство с романом?

— Никаких советов я дать не могу. Каждый волен читать так, как считает нужным. Если по прочтении возникнет эмпатия, я буду рада, мне бы хотелось, чтобы был отклик, неравнодушие. Если же будет непонимание и неприятие, что ж, я это тоже приму.

— Обладая достаточным опытом работы с подростками, как вы думаете, какие книги нужно читать детям? Школьную программу или что-то совсем не из нее? Можете привести несколько примеров?

— Обладая достаточным опытом работы с подростками, как вы думаете, какие книги нужно читать детям? Школьную программу или что-то совсем не из нее? Можете привести несколько примеров?

— Даниэль Пеннак в книге «Как роман» дает читателю права. Читатель имеет право не читать, перескакивать, не дочитывать, перечитывать, читать что попало, где попало, читать вслух, молчать о прочитанном. Мне кажется, не нужно заставлять читать, это, безусловно, вызовет сопротивление. Если ребенок не читает сам, ему можно и нужно читать вслух. И ничего не требовать взамен: ни написать отзыв о прочитанном, ни определить идею произведения. Дарить волшебные миры даром. Тогда есть шанс, что интерес возникнет. А дальше подросток сам возьмет книгу, потому что поймет, что читать — это кайф, а не повинность.

Я с детьми на уроках, помимо программной литературы (она обязательна, я от нее не отказываюсь), читаю современных авторов. «Зверский детектив» Анны Старобинец, «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло. У Анны Красильщик недавно вышло продолжение «Уналашки», книга называется «Тайна месье Каротта», мы ее читаем сейчас с пятым классом.

Не стоит бояться говорить с детьми на сложные темы. Важно подобрать интонацию и слова. Например, с восьмым классом мы читали роман Ольги Громовой «Сахарный ребенок». В книге дан опыт пятилетнего ребенка, который оказался членом семьи врага народа и попал в лагерь. О потере близких можно поговорить на примере текста Дины Сабитовой «Где нет зимы».

— Какому жанру вы отдаете предпочтение как автор? Какие темы вы хотели бы осветить в своем творчестве? Возможно, есть идея будущей книги?

— Я люблю прозу поэта. Люблю сжатые концентрированные тексты. Сейчас меньше читаю автофикшн. Мне кажется, настало время гибридных текстов, когда жанры, регистры, формы смешиваются и получается что-то третье.

Мне хотелось бы поразмышлять о материнстве, об отношениях «родитель-ребенок». Об идентичности, подумать на тему «кто я, что я такое», об отношениях с другими. О войнах, этой патриархатной непоправимой глупости, вещи, которую мне не осознать никогда. О природе и экологических катастрофах, невежественном отношении человека к ресурсам. Спасибо, что спросили про будущую книгу. Я ее уже обдумываю. Возможно, она будет об отношениях в духе «Разговоров с друзьями» Салли Руни. Я думаю, получится (если получится!) что-то совсем непохожее на мой первый роман.

Беседовала Юлия Кузмина