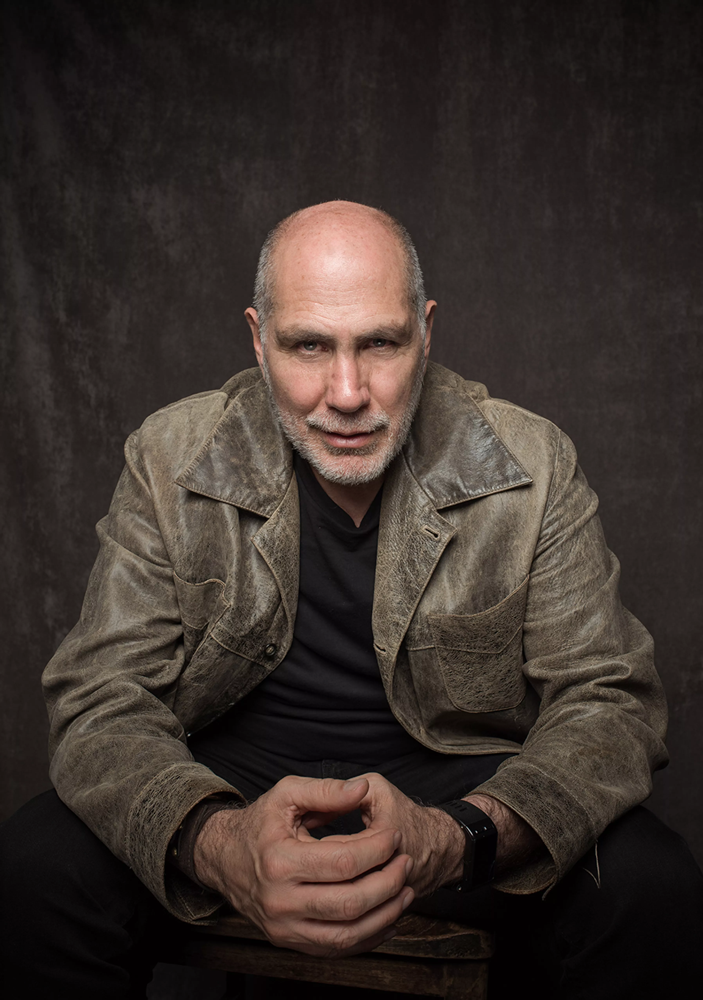

Для меня кино и литература едины. Интервью с Гильермо Арриагой

Перевели для вас интервью с Гильермо Арриагой о литературе, дефиците внимания, Фолкнере, жизни в Мексике, языке кино и романе «Спасти огонь».

Перевели для вас интервью с Гильермо Арриагой о литературе, дефиците внимания, Фолкнере, жизни в Мексике, языке кино и романе «Спасти огонь».

— Вы часто говорите о том, что черпаете вдохновение у Фолкнера, который породил класс подражателей и поклонников в Латинской Америке от Габо до Варгаса Льосы. Какое влияние Фолкнер оказал на ваш роман?

— Когда я начал писать, я делал это как попало, но в то же время я не видел никого, кто писал бы так же, как я. Когда я читал «Шум и ярость», я сказал себе: вот кто-то, кто подходит к процессу письма так же, как ты, — естественным образом из-за дефицита внимания. Мне тогда было около двадцати лет. Мне не нравился роман «Шум и ярость», я ненавидел его, но чем больше читал, тем больше мне хотелось писать. Я сказал, что у этого человека есть что-то, что вызывает во мне потребность писать, и дальше я прочитал почти всего Фолкнера.

— Всегда на испанском?

— В какой-то момент я прочитал на английском «Когда я умирала» и «Роза для Эмили», но остальное и на испанском было очень сложно.

— Когда вы говорите о дефиците внимания Фолкнера, вы имеете в виду изломанное повествование, его симфонически упорядоченный беспорядок? Это такая литературная форма?

— Да, я думаю, это так. По крайней мере я знаю, что происходит со мной, — а у меня точно есть синдром дефицита внимания. Например, у меня были проблемы с логическим связыванием идей. На самом деле они у меня все ещё есть, так что добраться от А до В, от С до D — тяжёлая работа. Думаю, для Фолкнера тоже, не знаю, связано ли это с его алкоголизмом или дефицитом внимания. Но каким-то образом Фолкнер, а затем и Рульфо научили меня, что каждая история имеет собственную структуру и что обязанность писателя состоит в том, чтобы найти лучшую структуру для своей истории.

— Как вы находите эту лучшую структуру и как узнаёте, что пришли к истине?

— Вам никогда не добраться до повествовательной правды. У меня есть интуиция, я не планирую, я не рисую схемы, а сажусь писать, и когда начинаю открывать историю, тогда начинаю открывать и структуру.

— Когда вы создаёте роман, как вы понимаете, что следует вести повествование от третьего лица или что всё должно быть описано с точки зрения нескольких героев?

— Думал писать от первого лица, сел с идеей сделать 120-страничную «Лолиту». Пока писал, понял, что в тексте не хватает информации. Но если информацию даёт Марина, получается слишком пояснительно. Так появился брат Хосе Куаутемок, который рассказывает обо всём во втором лице. Я должен был услышать его точку зрения.

— Вы добавляли какой-то материал к первоначальному тексту?

— Нет, я писал от начала и до конца сразу. Я лишь добавил куски текстов заключённых, потому что они меня очень тронули. Они разбросаны по всему роману, и только их я двигал. В остальном роман остался практически неизменным.

— Получается, когда вы начинаете роман, вы не знаете, куда идёте? Вам подсказывает сама история, и нет структуры, которая выстраивает границы?

— Не имею представления. Так происходит всегда, когда я пишу. В «Суке-любви» всё было немного яснее, потому что в то время я попал в очень серьёзную аварию, из-за которой у меня случилась амнезия. Так что я стал одержим тем, что было до аварии, во время аварии и после аварии, вот почему «Сука-любовь» рассказывается именно так, но и это была скорее интуиция, чем диаграмма.

— То есть сценарии к фильмам тоже написаны сразу от начала до конца?

— Да, они написаны от начала до конца, а не блоками. Потому что в нелинейном повествовании надо иметь представление о том, как держать ритм, а в процессе вырезания и вставки чего-либо это чувство ритма теряется вместе со всеми намерениями о том, что я хотел сказать.

— Очевидно, для вас важен социальный контекст, примирение разных слоёв общества. В «Спасти огонь» Марина — богатая замужняя женщина, а Хосе Куаутемок сидит в тюрьме, осужденный за убийство. Это невероятная встреча.

— Очевидно, для вас важен социальный контекст, примирение разных слоёв общества. В «Спасти огонь» Марина — богатая замужняя женщина, а Хосе Куаутемок сидит в тюрьме, осужденный за убийство. Это невероятная встреча.

— В романе Марина говорит: «Мне суждено было выйти замуж за Клаудио, моего мужа, принадлежать к той же социальной группе, к тем же местам, куда мы ходим развлекаться, более или менее к тем же университетам». Есть определённые связи, определённые социальные планы, которые позволят встретиться двум людям, и есть другие социальные планы, где вам будет сложно найти друг друга — вам придётся прыгать. Я вырос среди этих разрозненных слоёв Мексики.

В Унидад-Модело, районе, где проживает низший средний класс, я ходил в частную американскую школу, которую посещали дети с гораздо большими ресурсами, чем я. Например, мы ездили в отпуск в Окстепек, а они — в Европу. С этими различиями становится понятно, что существует другой мир.

— Вы сын или внук испанских иммигрантов?

— За мной стоят несколько поколений мексиканцев. Самый близкий к иммигрантам — прадедушка. А мои родственники по отцовской линии боролись за независимость, потом были хуаристами, а потом революционерами. И я думаю, что унаследовал их национальные черты. Но больше меня интересует, что определяет социальный класс. В моём доме был очень высокий культурный уровень — выше, чем в домах моих богатых друзей. Отец и мать были крайне образованны, и разговоры шли не о типичном голливудском кино, а об Антониони и Пазолини. Хотя уже тогда у моих родителей было очень хорошее финансовое положение, — мы совершили этот скачок, — жизнь в криминальном районе и учёба в американской школе дала мне возможность понять строгость социальных границ. Было очень маловероятно, чтобы кто-то из моих одноклассников завёл отношения с одной из милых девушек, скажем, из государственной монашеской школы. Мы часто видели друг друга в городе, но это не значило, что произойдёт та самая встреча.

— В каком-то смысле вы, как и ваши родители, — типичная ошибка выжившего? Вы образец изменений в мексиканском обществе в 1960-70-х годах, когда средний класс никак не мог вырасти.

— Это, безусловно, заслуга моих родителей: они прошли путь от «культуры усилий», как её называл Колозио, к обладанию экономическими ресурсами и возможности путешествовать по миру. У моих родителей было хорошее финансовое положение, очень, очень хорошее. Об этом говорит наш переезд из одного района в другой: у моего отца появились ресурсы для покупки загородной недвижимости.

— Как вы проникаете в сознание, в психологию персонажей, не принадлежащих к вашему социальному классу?

— Я вырос среди друзей, которые учились в государственных школах от начальной школы до университета, — или которых оттуда исключили. Я знаю точку зрения людей, которые не двигались по социальной лестнице никогда.

— Кто-то послужил прототипом?

— Много людей, много.

— Вы посещали тюрьмы?

— Нет, я всё выдумал. Хотя я знаком с американскими тюрьмами, потому что ходил на разведку в Нью-Мексико и в Теннесси. В Нью-Мексико я посещал действующие тюрьмы и уже заброшенные; а в Теннесси — две или три действующих тюрьмы. А ещё я охотник, поэтому прошёл через множество ранчо, оврагов, зарослей. Я знал некоторых людей с рождения и видел, как они стали киллерами, а потом их самих убили. Я знаю их семьи, я знаю, откуда они родом, я знаю причины, по которым они стали торговать наркотиками. У меня есть друзья, которые предпочли уехать, чтобы не стать драгдилерами. О феномене иммиграции я узнал от своих товарищей, которых очень люблю, с которыми до сих пор общаюсь. И да, я видел в реальном времени, как деградирует жизнь в деревне, когда в неё мало-помалу проникает организованная преступность.

— В одном из интервью вы не согласились с мнением, что язык — главный герой романа.

— Не то чтобы языковые романы беспокоили меня, я просто говорю, что они принадлежат к отличной от моей повествовательной традиции. Есть романы, которые хотят быть только языком, им всё равно, рассказывают они историю или нет. Я же создаю роман, в котором язык становится ещё одним инструментом для рассказа истории. И да, безусловно, характер персонажа определяется языком, на котором он говорит. Язык персонажа — это не авторская амбиция, не просто взрыв аллитерации. Вся эта теория языка ради языка никуда не денется, но я хочу рассказать историю. И обязан найти тот самый язык, которым владеет каждый персонаж. В этом романе используются спанглиш и калочиланго, к которым я также добавляю слова маландра из разных стран — из Пуэрто-Рико, например, сафакон, коима из Аргентины, тракето из Колумбии, венесуэльское сифрино. Тот, кто говорит на спанглише, легко переключается с одного языка на другой в одном и том же предложении. Я вырос со всеми этими нюансами и езжу на границу по крайней мере четыре раза в год. И каждый раз я остаюсь на пару недель в разных приграничных регионах, где есть свои разговорные особенности: говорить в Тихуане и Соноре не то же самое, что говорить в Чигуагуа, Коауиле или Тамаулипасе.

— Вы сделали карьеру в двух очень разных областях, иногда противоречивых, — литературе и кино. Есть много романов, которые при адаптации в кино становятся катастрофой, есть много фильмов, которые не умеют хорошо рассказывать историю. Порассуждаем об этом?

— Для меня кино и литература едины. Я считаю себя рассказчиком, который иногда не находит нужного инструмента, чтобы написать или рассказать историю на определённом носителе, поэтому точка зрения меняется. Роман, даже если он рассказывается от третьего лица, всегда от первого лица. Мысли персонажа — это уже территория первого лица, интроспекция. В кино, даже если есть голос за кадром, даже если есть первое лицо — это всё равно всегда будет третьим лицом. Зрителю видно, что действия персонажей определяют то, что должно произойти. Молчание, голоса или то, что происходит внутри них. В кино всегда есть действие и мысль, с которыми связана личность. Иногда кино — это противоречие между тем, что вы видите, и тем, что говорит персонаж. Роман — это противоречие между тем, что он говорит, и тем, что он делает, и наоборот. Но я чувствую, что это две нарративные области, что кинодраматургия — это тоже литература. Я говорю о кинодраматургии потому, что, по крайней мере, в моём случае она оригинальна, это сообщающийся сосуд с остальными моими работами, я не работал по заказу, я не развиваю чужие идеи — я разрабатываю общие географические пространства между ними.

Например, фильм «Три могилы» связан с моим романом «Сладкий запах смерти». Их объединяет герой — Мелькиадес Эстрада, мой друг, иммигрант в Соединенных Штатах. А в «Суке-любви» место действия одного из эпизодов то же, что и в романах «Эль Сальвахе», «Спасти огонь» и «Возвращение 201». Это как раз сообщающиеся сосуды. Не то, чтобы кино одно, а литература другое.

— «Спасти огонь» тоже мог бы стать вашим фильмом?

— Нет, это сложно, очень трудно. Хотя люди заинтересовались и увидели возможность сделать из романа фильм или сериал. Сложно, потому что самое интересное происходит внутри героев. Это очень сложно сделать на плёнке, хотя, как я всегда говорил, четыре миллиона долларов в конечном итоге убеждают любого.