Писать текст – значит принимать решения. Интервью с Марком Хабером

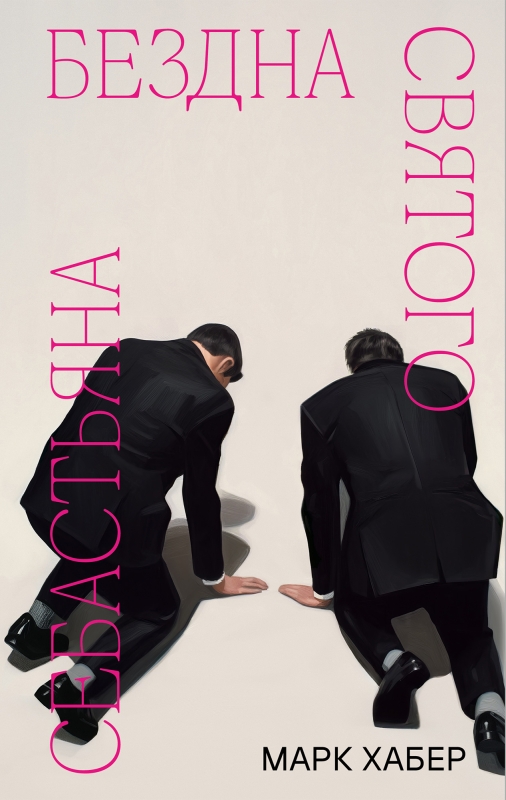

В сентябре в NoAge выходит оригинальный и ироничный роман «Бездна святого Себастьяна» о двух арт-критиках, посвятивших свои жизни изучению одной-единственной картины. Поговорили с автором книги Марком Хабером о том, как складывался его литературный путь, почему он заинтересовался темой искусства, о его любимых писателях (спойлер: вас ждет внушительный список русских классиков!), а также о головоломках, скрытых на страницах «Бездны».

— Можете рассказать подробнее о своем литературном пути? Как вы стали писателем?

— Я достаточно рано понял, что хочу стать писателем, возможно, лет в 17-18. Но это был во многих отношениях долгий и сложный процесс. Мне очень этого хотелось, но требовалось на что-то жить. Я работал официантом. Я был учителем. Я делал все возможное, чтобы найти время читать и писать. Конечно, потребовались годы, чтобы обрести свой голос, найти свой способ рассказывать истории, и то, чем их наполнить. Этот длинный путь был необходим. Мне пришлось пожить, умерить пыл и понять, что писательство почти всегда медленное, кропотливое ремесло, и это нормально. Но потребность писать была сильнее желания сдаться.

— Расскажите о ваших любимых книгах и писателях. Кто оказал влияние на ваше литературное творчество?

— Я прошел через много этапов. В старшей школе мне нравился Курт Воннегут. От него я узнал про сатиру и важность юмора в повествовании. В свои двадцать я был одержим русской литературой XIX века, возможно, самым богатым, самым невероятным периодом в истории литературы. Я любил Достоевского и прочитал все его романы. Я любил Гоголя, Толстого, Чехова и многих других великих писателей. Я понял, насколько важен перевод, и как много удивительных историй рассказывали авторы в других частях света. Есть что-то жизнеутверждающее в романах, принадлежащих другой культуре и написанных на чужом языке, они уникальны и отличаются от вашего собственного опыта, но в то же время напоминают о том, что между нами много общего. Что все мы люди, у всех нас одни и те же увлечения и проблемы, одни и те же желания и мечты. Я до сих пор нахожу новых любимых писателей. Люблю Габриэля Гарсиа Маркеса, Вирджинию Вулф, Роберто Боланьо, Томаса Бернхарда, Д. Г. Лоуренса, Франца Кафку, Владимира Набокова, Машаду де Ассиса, Дональда Антрима — их очень много. Я мог бы назвать любимые книги, но список будет слишком длинный!

— На протяжении последних десяти лет, параллельно с писательством, вы работали в книжном магазине Brazos Bookstore в Хьюстоне, Техас. Можете немного рассказать, что входило в ваши обязанности? Вы организовали много встреч с авторами, не так ли? Кто из них произвел на вас самое сильное впечатление?

— Задолго до того как я начал работать в Brazos Bookstire, в одном маленьком издательстве уже вышел мой сборник рассказов. Но работа в магазине позволила мне познакомиться со многими книгами и писателями, которых я никогда бы не узнал в другом месте. Находиться в окружении книг и говорить о литературе в течение дня очень вдохновляло, и я чувствовал себя невероятно счастливым. Я занимался организацией мероприятий с участием авторов, а также продавал книги — это позволяло мне делиться с покупателями тем, что я люблю. Для меня книготорговля — это призвание, таким образом моя любовь к книгам соединяется с желанием поделиться с другими людьми дорогими и близкими мне вещами. Это также позволяет знакомиться с читателями и определять, что им понравится. Я встретил множество писателей, которые произвели на меня впечатление. Мне очень понравились Мохсин Хамид, Сантьяго Гамбоа, Хлоя Ариджис, Пол Остер, Лина Меруане, Джордж Сондерс — они невероятные авторы, но также очень добрые и чуткие люди.

— В настоящее время вы являетесь директором по маркетингу в Coffee House Press, где выходили ваши романы «Сад Рейнхардта» и «Бездна святого Себастьяна». Как вы узнали об этом издательстве и как попали на эту должность?

— В США обычно уделяют особое внимание маленьким издательствам, которые делают большие дела. Я узнал о Coffee House Press много лет назад. Вероятно, это произошло после прочтения книги Бена Лернера «Покидая станцию Аточа». После этого я начал следить за их изданиями: художественной литературой, нон-фикшеном и поэзией. Полюбив издательство, вы начинаете замечать, какого рода литературе и стилю там отдают предпочтения. Когда я закончил работу над романом «Сад Рейнхардта», мне показалось, что он найдет свое место среди книг Coffee House Press. Совсем небольшая (160 страниц), она была написана под влиянием латиноамериканских и европейских писателей, подобно другим произведениям, ранее выходившим у них. Я отправил рукопись издателю (на тот момент это был Крис Фишбах), который проявил любезность и взглянул на текст — примерно через год у него появилась свободная минутка, чтобы прочитать рукопись, и она ему сразу понравилась. Это был поворотный момент.

— Не мешает ли работа в издательстве творческому процессу? Как вам удается все совмещать?

— Отделить одно от другого всегда было для меня той еще задачкой. Я стараюсь писать рано утром или в выходные, это неизменно. Часто набрасываю ночью в постели в телефон, в приложении для заметок, слова и идеи или черновые варианты. Когда я работал официантом, я записывал мысли и истории в блокнот для приема заказов. Но я стараюсь разделять профессиональную жизнь и творчество, и, как мне кажется, успешно. По сути, это все, что я умею. Зарабатывать на жизнь в Соединенных Штатах исключительно писательством очень необычно, и я никогда не предполагал, что так случится. Большинство писателей не ждут, что смогут обеспечить себя творчеством. Для меня писательство — это навязчивая потребность, неописуемое желание, оно просто есть, оно призывает, поэтому нужно либо его игнорировать, либо найти способ жить своей жизнью, управляя им. Маркетинговый аспект моей работы в Coffee House мне очень по душе. Я подал заявку на работу в издательстве, потому что маркетинг во многом просто еще одна разновидность книготорговли. Мне нравится иметь возможность продвигать авторов и книги Coffee House Press. Я наслаждаюсь успехом других писателей, потому что это еще один способ рассказать о тех, кем я восхищаюсь, и в то же время помогать издательству. Это идет на пользу всем.

— Вокруг работы писателя существует множество мифов и предубеждений. Можете немного рассказать о своем творческом процессе? Отличалась ли как-то работа над «Бездной» от других ваших текстов?

— Да, есть много мифов, окружающих работу писателя, но лично я не пытаюсь романтизировать процесс создания текстов. По большей части это медленная вдумчивая работа. Часто она происходит в моей голове, когда я за рулем или в душе. Я хотел бы, чтобы это было более возвышенно или живописно, но это ремесло, как и все остальные, а потому требует дисциплины и самоотверженности. Мне почти всегда требуется кофе. Я люблю кофе. Я стараюсь писать по утрам, когда позволяет время. Но это процесс, в котором бывают взлеты и падения. Счастливые моменты, когда вам в голову приходит отличная идея. А затем наступает время, когда вы медленно, с трудом пытаетесь что-то нащупать. И все, что вы можете делать, — это ждать. Я не знаю другого пути.

— Как вам пришла в голову идея «Бездны святого Себастьяна»? Сколько времени ушло на написание романа?

— Идея была проста — я хотел написать книгу об искусстве. В то время вышло несколько романов на эту тему, и мне понравилась идея описания произведений искусства через призму художественной литературы. Я хотел создать собственную интерпретацию, привнеся в текст юмор и толику абсурда. Мне также было интересно порассуждать о том, что такое искусство, а также — что такое дружба, а еще меня занимала идея принадлежности к определенному кругу людей, которые предпочитают держать посторонних подальше от высокого искусства. Книгу я написал очень быстро. Месяца за три. Как только у меня появляется идея, я хватаюсь за нее и не отпускаю. Частично из-за того, что боюсь потерять сюжетную нить. А вот редактирование заняло чуть больше времени.

— Главная тема романа — это искусство, его влияние на жизни людей и в частности двух главных героев — неназванного рассказчика и его оппонента, бывшего друга и коллеги Шмидта. Как сформировались их образы? Есть ли у них автобиографические черты или черты реальных людей из вашего окружения?

— Большинство персонажей в моих книгах — это гиперболизированные версии реальных людей, и знакомых, и незнакомых мне лично. Я разрабатываю их образы (и истории) по максимуму, не превращая это в пародию. Мне хотелось, чтобы герои, рассказчик и Шмидт, были похожи на тех, кого мы все встречали, очень самоуверенных академиков, высокомерных и смело предполагающих, что они знают о предмете больше, чем кто-либо другой. Хотелось взять этот тип людей и довести его до крайности.

— В романе старое искусство (на примере Северного Возрождения) противопоставлено современному. Последнее часто подвергается критике со стороны Шмидта, даже вызывает яростный протест. А какое искусство ближе вам? Или же, изображая героев, вы решили занять позицию наблюдателя?

— Я предпочитаю позицию стороннего наблюдателя. Я очень мало знаю об искусстве. Знаю только, нравится ли мне произведение, вызывает ли оно во мне какие-то эмоции. Я люблю как современное искусство, так и старое, более классическое, поэтому у меня нет предпочтений.

— У главных героев достаточно сложные отношения друг с другом. Как у нас говорится, «от любви до ненависти». Можно ли сказать, что в вашем романе арт-мир уподоблен литературному? Оба персонажа сфокусированы на работе, очень ревностно относятся к успехам и достижениям коллег...

— Это абсолютно так! Конечно, я знаю литературный мир гораздо лучше. Я высмеивал определенный тип людей, и они, безусловно, существуют в мире книг. Мне нравится подшучивать над мыслью о том, что один человек понимает и может оценить книгу или произведение искусства лучше, чем кто-то другой. И над профессиональной или творческой завистью тоже. Это настоящая попытка высмеять человеческую натуру.

— По сути, и рассказчик, и Шмидт посвятили жизнь изучению одной-единственной картины. Каждый из них написал несколько книг, посвященных этой работе Беккенбауэра. А как вы сами относитесь к своим героям?

— Мое отношение к ним весьма ироничное. Я не испытываю к героям особой симпатии, потому что они считают себя самыми умными на свете. Мне нравится, что они с такой любовью относятся к произведению искусства, но, увы, от этой любви страдают их семьи и окружающие — это эгоистично и в итоге приводит к их падению и одиночеству.

%20Coffee%20House%20Press.jpeg) — В романе достаточно плотный нарратив. Некоторые мысли повторяются, чтобы создать эффект полного погружения в жизнь персонажей. Спустя какое-то время читатель начинает понимать рассказчика, который день за днем думает об одной-единственной картине, несмотря на то что его жизнь далека от идеала. Вам удалось так точно и красочно изобразить эту одержимость на страницах романа, что читатели верят каждой фразе. Вы когда-нибудь испытывали одержимость творческим процессом?

— В романе достаточно плотный нарратив. Некоторые мысли повторяются, чтобы создать эффект полного погружения в жизнь персонажей. Спустя какое-то время читатель начинает понимать рассказчика, который день за днем думает об одной-единственной картине, несмотря на то что его жизнь далека от идеала. Вам удалось так точно и красочно изобразить эту одержимость на страницах романа, что читатели верят каждой фразе. Вы когда-нибудь испытывали одержимость творческим процессом?

— Думаю, испытывал. Как я уже упоминал, мне нравится брать что-то немного чрезмерное (например, любовь к картине) и доводить до крайности. Я пытался проделать это и с персонажами. Поэтому, когда я работаю над книгой и осознаю, что история хороша или слова складываются сами собой, это немного похоже на одержимость. Я не могу думать почти ни о чем другом. Просто это никогда не происходит за счет моего душевного равновесия или окружающих людей (по крайней мере, я надеюсь, что так оно и есть).

— Мы мало знаем о героях. Было ли это изначально неважно для вас, или же вы хотели побудить читателя задуматься, представить, как персонажи могли бы выглядеть, из чего, помимо искусства, состояла их жизнь?

— Писать текст — значит принимать решения. Вы должны понимать, что важно для вас и читателя. Что сохранить, а что лучше убрать. Я только набросал образы персонажей и их предысторию, потому что оставляю за читателем право использовать воображение. Фактически, единственный физический атрибут Шмидта — его усы. Я даю читателю достаточно, чтобы он мог создать собственную версию персонажей.

— Оба критика посвятили жизнь картине на религиозную тему, несмотря на то что у каждого довольно сложные отношения с верой. Можно ли сказать, что книга построена по принципу игры с читателем? Этакие вопрос-ответ или догадки-предположения (например, как бы сложилась их профессиональная судьба, если бы они по-настоящему верили), помноженные на мысли ненадежного рассказчика и его субъективные убеждения.

— Да, это очень хорошая мысль! Я часто не знаю точно, что пытаюсь сказать. Те, кто создает художественные тексты (по крайней мере я) больше озабочены тем, чтобы задавать вопросы. Во что на самом деле верят герои? Действительно ли они ценят картину или просто тешат свое эго и повышают самооценку? Как и читатель, я тоже стремлюсь разобраться. Один из самых важных вопросов в книге — это вера в превосходство одного произведения искусства над другим. Искусство субъективно, так как же такое возможно? Может ли кто-то с абсолютной уверенностью сказать, что Пикассо лучше Ван Гога? Или наоборот? Или что Хемингуэй лучше Пруста? Мне интересны такие разговоры, потому что на самом деле нет правильного ответа, есть только ваш собственный взгляд. И этот взгляд говорит, скорее, о вас и о том, каким вы представляетесь миру, чем о самом искусстве.

— Вопрос, который наверняка будет волновать многих после прочтения. Можете раскрыть секрет, что означают загадочные инициалы WFG в углу картины? Или это останется такое же загадкой, как и возможный исход финального диалога персонажей?

— Я правда не могу сказать. Не потому, что знаю ответ, а просто потому, что у меня его нет.

Юля Кузмина